内容

(一)合同自由的两层含义

第一层强调行为人的缔约行为不受国家干涉,只要双方当事人自愿且不违法,就可进行任何交易,并自主决定期限、价格等交易条件;第二层强调行为人之间的交往自由,即只有当事人真实自愿订立的合同才具有完整的效力,而在欺诈、胁迫缔约的情形下,不仅合同效力存在瑕疵,相关行为人还可能受到刑事或行政处罚。

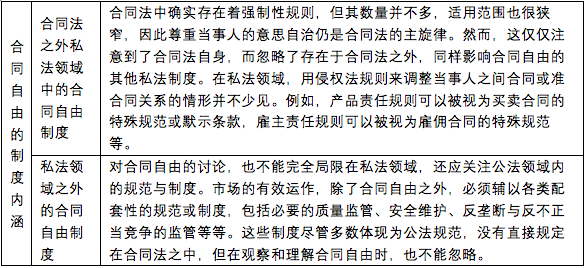

(二)合同自由的制度内涵

欲理解合同自由,应将合同自由扩张为一整套以自愿为中心的多层次规则体系,站在私法整体乃至法律整体的角度来理解合同自由的内涵及其限制。

(三)自由的限制

合同自由是抽象的概念,既要正面地理解其内涵,也要从反面即自由限制的角度把握其边界。

1.放弃自由的自由?

应否允许通过合同放弃自由?应否允许通过合同放弃受分配的权利?卖身为奴的合同就是放弃自由的合同,此类合同法律一般采取否定态度。但还有一类合同被称作尤利西斯合同,指那些为未来的自我设限的安排,即在自己尚且理性时“自缚”手脚,以避免未来的自我毁灭。若宽泛地理解合同自由,非常多的民商事交易都具有尤利西斯合同的属性,例如,住房租赁合同限制了承租人和出租人在租期内对未来居住地的选择权等。

卖身为奴合同和尤利西斯合同尽管在缔约动机上存在区别,但本质上都是限制自由的安排。法律否定前者而承认后者效力的不同处理表明:法律是否肯定限制自由的安排,关键还在于此类限制是否符合社会一般观念的评价,在民法上,最终要落脚于公序良俗的考量。而合同效力能否得到法律承认,将直接影响当事人法律关系的变动和财产的分配。

2.源于社会准则的自由限制与源于类型强制的自由限制

在限制自由的各类规范中,最重要的区分是基于社会准则的自由限制与基于类型强制的自由限制。前者指基于法律中用于维护公序良俗的、源于社会准则的道德性规范或价值性规范而确立的自由限制,后者指基于类型强制规范而确立的自由限制。

违反这两类规范都会导致行为无效。不过,这两种“无效”仍有重要差别:其一,类型强制规范的违反,并不涉及道德评价,故通常并不绝对及永久无效,当事人仍可根据类型强制的要求重做相应行为;违反了公序良俗,则会导致有关行为绝对及永久的无效。其二,类型强制规范并不终极地限制自由,而公序良俗规范对自由的限制是绝对的、终极性的。

(四)小结:市场的自由与个人的自由

即便不把市场上的各种管制性规则纳入到合同自由中考虑,也要在理解合同自由时顾及这些事实上的限制,认识到“自由”这一概念本身的边界。此外,或许合同自由还包含以“市场的自由”来限制或修正“个体的自由”,让个体间的交易受市场上一般交易框架制约的内涵。如在个案中判断是否存在欺诈、胁迫或意思表示错误时,除了要考察个体的意思状态,还要考察社会一般人的标准。

在我们讨论合同自由的变迁时,我们通常是在讨论其背后的社会经济状况的变化,而非合同自由制度或规则本身之变化。如消费者保护法中欺诈多重赔偿、冷静期、无因退货权等制度常常被认为限制了合同自由,但这可能只是法律为应对新产生的社会经济关系而做出的相应调整。因此,认为合同自由随着时代发展式微的观点,或许是错将社会经济的变迁等同于法律的变迁,错将现当代的特殊交易规则与近代合同法的一般规则加以对比的结果。

(一)分配正义的基本含义

无论是分配正义还是矫正正义,都具有“政治的意涵”:就分配正义而言,合理辨析人与人的差异是正确确定分配标准的关键,而决定分配标准的则是政治体制或政治过程。

(二)分配正义与合同自由的内在关联

表面上看,对合同自由的限制源于两个方面:一个是外在的限制,即分配正义等外部价值;一个是内在的限制,即旨在保障真正自愿的合同法制度。但如果认识到为贯彻“真正自愿”而设置的欺诈、胁迫、错误等规则,本质上也同时是信息、协商能力等资源的合理分配机制,便能更好地认识到合同法不仅关乎自由,也关乎分配。在这个意义上,分配正义的观念其实渗透在合同自由内部。 “真正自愿”的尺度便成了合同法中财富或资源分配的基准,如果法律认定欺诈、胁迫、错误等行为的标准过宽或者过窄,则意味着更限制或更支持合同自由。

(三)合同中的实质正义

在合同自由的发展过程中,合同的实质正义或实质公平越来越多地得到肯定。如果促进合同实质公平的制度不完善,后果之一是降低人们缔约的动力;后果之二则是诱发背信,激励恶意违约或促使人们采取暴力等极端手段以拒绝受合同的约束。合同法中有关实质公平的思考无处不在,即使是最基本的要约与承诺制度,也包含了这种思想。例如,法律通常规定,要约一旦到达就对要约人产生一定程度的拘束力;在受要约人为承诺后,要约人即受其要约中载明的义务内容拘束等。

(四)实质正义与程序正义的交融

同一个隐瞒标的物质量信息的行为,在古玩市场上往往不会被认为是欺诈,而在普通的消费品市场,则可以被认为构成欺诈,进而当事人可以获得救济。上述结果判断上的差异是因为人们对合同自由采取了不同标准,换言之,对结果公正的判断,往往取决于人们关于程序公正的判断标准。从这个意义上说,合同自由与结果公正、形式正义与实质正义(及分配正义)之间的界限并不清晰。

(五)从实质正义到分配正义

分配的本质是改变既有状态,据此,实质正义中是否包含分配的成分,关键在于如何界定合同交易的初始状态。如果认为程序公平是初始状态,实质正义便是一种“分配”(广义的分配正义);如果认为实质公平是初始状态,则只有限制一方交易主体的权利、将原本归属于该主体的财产移转给另一交易主体,才是“分配”(狭义的分配正义)。相较于单纯的程序公平,实质正义与分配正义之间的差异并不显著。在合同法所关照的实质正义中,往往也包含了分配的因素,或者实质正义本身就是分配正义的体现。

(六)分配的内容

表面上看,实质正义与分配正义影响的是财富,但若将视野放宽会发现,在法律禁止人们以武力胁迫他人时,其所分配的,是强壮者的武力;在法律禁止欺诈时,其所分配的,是聪明者的智力或者行为人独占的特定信息。

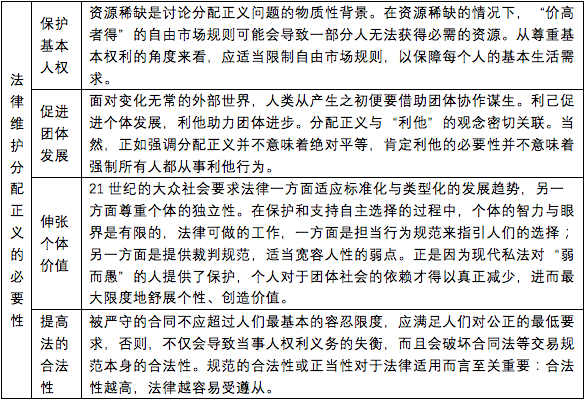

(一)法律维护分配正义的必要性

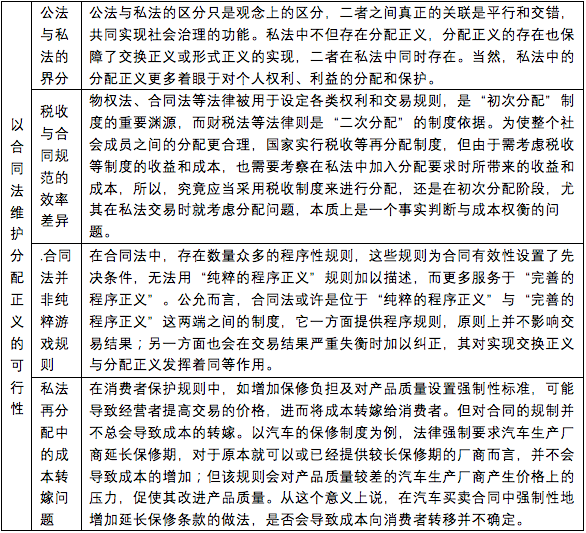

(二)以合同法维护分配正义的可行性

分析为什么要通过私法规范尤其是合同法对交易关系进行干涉,需探究公法与私法的区分以及它们在功能上的差异,并在此基础上进一步分析以私法处理分配问题的必要性和可行性。

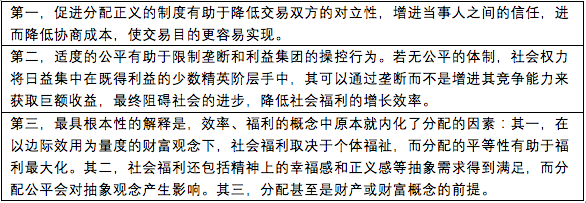

(三)分配正义与效率的关系

分配正义与效率具有内在相关性,经妥当设计的私法制度在促进分配正义的同时也有助于提高效率,其原因在于以下几个方面:

合同自由不是一种抽象宣示,而是一系列具体的制度,不仅包括欺诈、胁迫(涉及意思表示自由)、错误(涉及意思表示真实)等与缔约过程有关的规则,而且包括情事变更、合同解除、违约责任等与缔约结果有关的规则。合同自由在合同法内部受到实质公正乃至分配正义的制约,还受到包括侵权法、物权法中相关规则的限制,同时也受制于私法以外的管制规范。法律维护和促进分配正义是必要的。和税收等其他公法规范一样,合同法也可以被用以维护和促进分配正义。相比税收、社会保障制度或其他分配方式,以私法进行分配的效率并不更低,对个人自由的干涉也并不更高。而分配正义的思想则渗透于民法的各个分支。除了合同法外,物权法乃至侵权法都彰显分配正义的考量。

(本文文字编辑王红丽。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《合同自由与分配正义》