内容

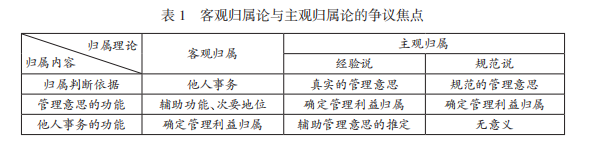

就事务执行人对事务所属人的行为归属效果,既有理论存在一定程度的共识。有争议的是,何种要件能够作为归属关系的承载要素。从功能上看,“他人事务”与“管理意思”均有将管理效果归属于他人的作用,归属效果的客观论与主观论由此产生。

早期无因管理理论以他人事务作为归属效果的依据。而后,无因管理体系被分为客观他人事务与主观他人事务两个正式类型,管理意思仅在主观他人事务中与“本人事后追认”协同发挥利益归属的作用。这种判断对历史上的范式法典产生了重要影响,《德国民法典》第一草案的前身即有所体现。不过,其后德国学者提出的客观归属论自始被其法典拒绝,德国目前通说认为应将以管理意思为中心的主观事务管理理论取代纯粹的客观事务管理理论。

将管理效果归属于本人时,“他人事务”与“管理意思”之间存在功能重叠,应舍弃客观归属标准,确立以“管理意思”为中心的主观归属标准。在无因管理构成事实中既要求“他人事务”,又要求“管理意思”,实则混淆了管理效果的主观归属与客观归属。以管理意思为中心的历史选择表明,忽视管理意思的规范性地位,将导致无因管理中的利他伦理性特征无从体现。

(一)主观归属论中管理意思的认定标准之争

主观归属论存在经验说和规范说两种观点。经验说追求管理人自然、真实的意思,管理人的真实意思处于决定性地位。管理意思的证成须借助经验推断规则:客观他人事务中可推定管理意思的存在或仅在最低限度内证实即可,而对于中性事务则不允许推定。可见,客观归属论虽被放弃,但对他人事务的分类却在继续对管理意思的判断发挥作用。

规范说则主张以统一的规范管理意思决定事务管理的归属效果,而非从他人事务的认定中推断管理意思。首先,管理意思的可识别性在程序法上为必需,而外部可识别性与管理意思的真实性系各自独立的问题。其次,在功能上,管理意思的经验推定规则与管理意思决定从属关系的规范地位相冲突。最后,客观他人事务中管理意思的推定将会导致事务范围的泛滥。管理意思不是经验事实,不完全取决于管理人真实或可证明的意思指向,它是一种规范的、需要评价的主观事实,应依据社会活动表象以及管理人行为的社会意义判断管理意思。如果管理行为具有通常的社会评价意义,无因管理法律机制就可被开启。

(二)

“他人事务”对管理意思认定的无意义

“他人事务”标准不能将管理意思从不确定性的风险中解脱,“他人事务”的分类只指示了某些事务的利益归属效果,并非认定管理意思的充分条件。首先,毋需借助他人事务推断管理意思。在客观他人事务中,缺乏管理意思的管理行为并不当然落入无因管理的范畴。其次,客观中性事务、客观自己事务等概念对管理意思的证明没有实质作用,在某些情形下,客观自己事务也能成为管理人意欲的“他人事务”。

在归属判断上,应通过“事务管理”与“管理意思”维持对管理人客观、主观方面的要求:前者要求管理人从事了客观的积极管理行为;后者则要求管理人具有转移管理利益的主观意思。在客观事实中只需“事务管理行为”即可,至于该事务是否为“他人”的,乃管理意思的控制范畴。司法实践中将管理他人事务与管理意思并列为费用偿还请求权的构成要件的做法,显然混淆了二者的关系。

(三)规范性管理意思标准的确立

管理意思的规范性需兼顾真实意思的突破与过度客观化之间的张力关系。

1. 规范性与真实性的关系

经验说要求管理人需认识到并愿意为他人管理事务,但这种意思要件上的认知、意愿要素均非必需。在某些情形下,基于整体利益的考量,管理意思的规范性判断可能会突破管理人个体的真实认知或者管理意识,替代管理人的真实意思。特别是在混合事务、共同事务的处理中,即便管理人并未认识到双重或多重利益的存在,本人的直接受益也可能成为管理人具有管理意思的推定依据,藉此兼顾利他互助的伦理。

2. 规范性与客观性的关系规范性管理意思虽有客观化趋势,但与客观归属论存有根本区别。客观化趋势仅允许在主观归属中存有例外的客观认定情形,但绝非将规范性管理意思与完全的客观化标准等同。面对我国司法实践中无因管理的泛化趋势,对管理意思的认定既要防止客观追偿型案件的过度适用而导致管理意思的伦理“变质”,也要避免注入固化的一般性强制性规则而限制无因管理的适用范围。

(一) 管理人主观要件的缓和

1.管理意思与动机、自愿及自发性间的关系

动机并不影响管理意思的判断。从自愿性来看,管理人是否自愿进行事务管理,乃“无法定或约定义务”要件的要求。从自发性来看,某些本能反应下的自发性行为是否含有管理意思,存在争议。考虑到管理意思与无因管理的利他伦理特征,紧急情形下保护他人利益的自我牺牲行为应予严格限定。

2.管理人管理能力要求的柔化

管理意思不同于表示意思或效果意思,无因管理是一种具有独立“目的意思”的事实行为。只要管理人在管理事务时具有为他人管理事务的意思能力,管理意思就可被认定,至于管理人有无行为能力或缔约能力,则非所问。

3.错误认知时管理意思的认定

首先,管理人管理事务时可能对本人身份发生认知错误。对甲而言,管理人有管理意思而无管理行为;对乙而言,管理人有管理行为而无管理意思。基于鼓励无因管理行为的考虑,此刻应以管理意思的外部作用为判断依据,依据“法定符合”原理,认定管理人对乙成立无因管理。就实质而言,管理意思与事务管理的法定符合仍是管理意思客观化的表现,规范管理意思的引入与单纯的客观他人事务理论存在本质区别。

其次,管理人亦可能对无法定或约定义务的事实发生认知错误。一般而言,误认为履行自己义务时应否认管理意思的存在。但是,在某些情形下,对义务的认知错误可能对无因管理的成立不生影响。例如,误以为落水女子为自己妻子而施救,此时管理人虽发生认知错误,但基于整体利益的考量,只要管理人在意愿层面具有转移管理利益的主观倾向,仍能认定管理人具有转移管理利益的意愿。

总体判断思路是,既要判断管理人是否具有将管理利益归属于他人的目的,也要兼顾该行为是否符合通常社会意义、能否促进整体社会利益。

(二) 本人利益因素的引入

1.管理意思与具体管理利益的分离

管理意思仅要求管理人想要事务管理行为符合本人抽象意义上的利益,其是否符合本人的具体利益或者为本人带来实益,仅系费用偿还请求权考量的范围,不属于管理意思的控制范围。

就此而论,事务管理的承担与实施是本人具体利益范围内的控制因素,它们与管理意思认定中涉及的抽象利益无关。无论是管理承担,还是管理实施,均不阻碍管理意思的认定。例如,甲见乙的房屋失火而前去救助,若甲虽扑灭了火,但因救助方法不当导致房屋价值减损,此时,甲之灭火行为满足适法无因管理的构成,当然可认定其具有管理意思,救助不当、未尽妥善管理的责任仅在管理实施上进行评价。但是,若救助的房屋系多年老屋,乙多次对外声称要拆除,此时,甲的救火行为虽然依据通常社会意义标准符合乙的抽象利益,可认定其具有管理意思,但因救火行为违反了乙的真实意思,仅得成立不适法的无因管理,甲不享有费用偿还请求权。

在抽象利益的要求下,管理人只需知晓自己是以管理人的身份介入他人的事务即可,不需要识别出具体的本人。该规范性在履行他人法定义务的情形中表现得更为明显:无义务的管理人出于善念履行了对某位老人的照顾义务,事后发现老人还有其他法定的赡养义务人,即便管理人在照顾老人时没有为赡养义务人管理事务的真实意思,但仍不妨碍规范意义上管理意思的认定。就此,经验说中的认知与意愿要素均作缓和处理。

2.“混合事务”中客观利益对管理意思的作用首先,若管理人因公法义务或者对第三人负有义务而进行事务管理,不应认定成立无因管理。我国《民法典》第979条将“无法定或约定义务”作为无因管理适用的前提。其次,在他人仅享有间接利益或者反射利益时,不改变事务对本人的归属关系。最后,在具有相反利益的法律关系中,管理人只能服务一种利益。例如,甲因过失导致乙之房屋着火,丙前去救火,按照客观他人事务的推定原则,丙的救火行为既对房屋所有人乙有利(保护行为),也对纵火人甲有利(止损行为)。救助行为在通常社会意义上仅对房屋所有人成立规范上的管理意思。

(本文文字编辑王滢。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)