内容

(一)人格权保护模式及其障碍

对基因进行人格权保护主要有新设基因人格权和隐私权两种模式。新设人格权模式主张创设新型的基因人格权,以一种独立的人格权的形式保护基因;隐私权模式主张通过隐私权的方式保护基因。但是,这两种模式都无法妥当地解决基因保护问题,未体现基因的特殊性,基因中的人格利益还涉及公共利益和代际正义等问题。一方面,新设基因人格权的模式是一种立法的惰性,并未阐述权利形成中的伦理价值,只能带来概念的混淆和对现有逻辑体系的冲击;另一方面,隐私权保护模式否定了人类基因可以商业化利用的可能性,这与实践是不符的,会严重制约生命科技的创新。

(二)财产权保护模式及其障碍

财产权模式主张个人或者生物样本库可以享有基因样本与基因信息的“所有权”,但存在以下障碍。首先,以财产权模式保护基因可能贬损人类尊严,处于经济劣势的一方可能会沦落为缔约上的弱势者,为了生存而不得不出卖自己的基因,这不仅对其健康有损也不符合社会公平正义的要求。其次,法律上再创设基因财产权或者基因信息财产权会进一步稀释民法中的物、物权等基本概念,以物权模式保护基因存在着多项权能无法实现的现实。最后,以财产权或所有权的方式保护个人基因会带来巨大的外部性问题,财产权带来的较高交易成本必然成为生物医学发展的障碍。

(三)知识产权说及其障碍

知识产权说主张以知识产权或版权的方式保护人类基因,即在基因上构筑二元权利,包括财产权和人格权。但是人类基因并非智力成果,不具备知识产权新颖性和独创性的要求。如果通过知识产权的方式保护人类基因信息,有可能带来获利不公平、引发投机效应、制约新技术的发展等问题。此外,知识产权还受到地域、时间的限制,需经申请批准才能产生,而基因是与生俱来且客观存在的,并非是人为申请获得的权利,也不局限于具体地域和时间。简言之,二元权利说仍然无法解决个人利益与公共利益平衡的问题,无法回避基因信息中主体复杂的现实,无法区分个体、群体之间的利益。

(四)人类财富共同说及其障碍

“人类财富共同说”主张基因不是单一权利,而是多项权利的集合,包括公法及私法各种性质的权利,应当构建一个私法和公法相互配合的互动机制,在民法典人格权编确立基因平等条款。但是,在民法体系中,所谓“人类共同财富”的概念,实际上等同于由不特定人共享公共资源,无法界定相应的权利主体以及权利客体范围,可能导致“公地悲剧”。因此,在私法领域将基因界定为“人类共同财产”是没有意义的。

(一)由权利中心转向义务中心

以权利为中心的保护模式无法解决权利定义和权属划分的问题,更为妥当的思路是通过权利配置的方式确定“权益”的归属。基因具有全人类共有财富资源的性质,因此更应注意这种全人类共同财产的性质在法律制度上的意义,由基因的一身专属性转而注意基因的人类共通性。由共同财富这个概念可以看出,基因不仅来自于祖先,更会代代相传。在这个角度下,应该采取某种“未来”取向的思考,由此可以使对基因法律地位的权利中心论述转向义务中心或责任中心的论述。

(二)由个人主义转向社群主义

基因的传统保护方法建立在个人主义的基础之上。在个人主义下,个人不受他人控制并对后果负责,个体和群体二元对立,正是这种对立导致了基因保护的困境。基因信息与个体选择模式并不适应,应当选择与基因信息的共享性、固有性及不变性相适应的保护路径。缺乏群体维度的保护,以个人主义为核心的保护模式实际作用非常有限,甚至可能带来巨大风险。基因保护应当从整体出发、社群主义出发,这决定了从关注个体的知情同意逐渐转向群体的福利改善,从强调绝对个人主义逐渐转向群体协商。

(一)人类基因信息的特殊性

在目前的生物技术和法律实践中,基因主要有三个层面的信息:第一,整个人类作为一个物种所拥有的、无差别的基因信息,应当为全体人类共同享有;第二,某一种族或人群所共同拥有的基因信息,应当由该族群内部的所有人员共同享有;第三,标志个人特征的独有基因信息,要充分维护基因携带者的个人利益。

基因信息的特殊性主要体现在两个方面。首先,基因具有物质与信息的双重属性,法学意义上的基因是一种应当明确其性质和归属的资源。基因载体及基因信息应当进行区分,尽管基因具有物质载体,但之所以对基因提供保护就是为了防止基因信息的泄露,单纯保护基因物质载体并不具有任何意义。其次,通常意义上的基因信息不同于医疗健康信息,探求基因属性的首要工作就是对其进行明确的定义。基因信息的定义应当包括基因检测、基因研究等所得到的结果,但个人的身高、性别、肤色、发色由于能够直接从外部较容易地获得,故不能包含在“基因信息”的范围之内。此外,基因信息也包括家庭病史信息,但医疗数据与基因信息并不完全一致。

(二)人类基因私法保护模式的确定

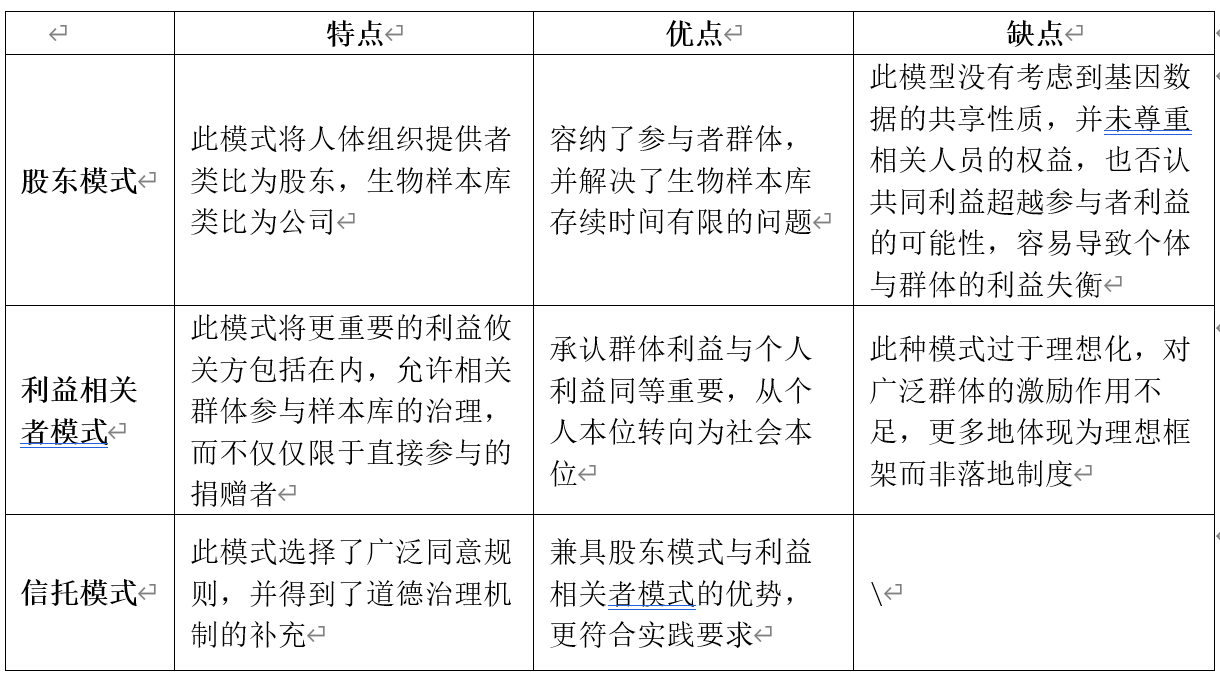

具体而言,人类基因保护与利益分享主要存在以下模式。其中,慈善信托的道德治理机制能够保障捐赠者的自主权:首先,信托向捐赠者通报研究项目的全部情况,并说明捐赠者可以选择退出研究的情况和方式;其次,这种信托需要征求特定群体的意见并得到群体的同意。

(三)相关主体之间的利益平衡

首先,在个人利益与群体之间的利益平衡问题上,可以尝试“群体同意”、“社群参与”、“社群审查”、“社群咨询”和 “社群对话”等集体咨询机制,并寻求引入背景化和适合当地的方法来进行有效的群体招募。此外,也可利用法律、伦理和人类学等多学科的研究成果,以多学科的视角在研究设计中纳入特定群体的利益考量,对群体的背景和结构多样性进行更精细的理解。

其次,在研究者与参与者之间的利益平衡问题上,有必要采取措施对专利制度进行一定的改造。具体而言,一方面扩展对知识产权的合理使用制度,引入诊断用途豁免机制、强制许可和构建专利池等制度;另一方面,建立公众监督机构,建立专门的伦理委员会,伦理委员会应当具有独立性、多学科性、多元化与透明化的特性,对科学研究、医疗实践中可能存在的伦理、法律、科学、社会风险进行必要的处理和充分的评估。

(四)相关主体之间利益的分享

首先,人类遗传资源的利益共享应当区分为两个方面:普遍共享和特定共享,包括与广泛群体的共享,以及特定项目中的参与者与研究人员的共享。利益分享措施包括:向参与的个人或群体提供特别援助,提供医疗服务,提供新的诊断方法,提供新的治疗设施或研究产生的药物,支持保健和基础设施建设等。

其次,利益分享除了经济利益以外,还包括非经济利益。就经济利益而言,若没有外部压力迫使提供者参与研究并给予样本,经济利益分享应当由双方协议约定确定;就非经济利益而言,主要包括获得新的治疗或诊断方法、对参与者的单独反馈、支持医疗基础设施的建设,改善慢性或罕见病等特定患者群体的医疗保健状况等几个方面。

关于人类基因的保护模式,人格权说、财产权说、知识产权说及人类共同财富说都存在一定的问题,难以自洽。破解基因的私法保护困境应当由权利中心转向义务中心,由个人主义转向社群主义,区分基因载体及基因信息,明确基因信息内涵及范围,通过权利的配置方式确定“权益”的归属。利益的内涵既包括经济利益,也包括非经济利益,利益分享的主体不仅局限于研究参与者,还应当包括其他利益相关者,构建特定共享与普遍共享双重模式,最后通过慈善信托达到多方利益平衡的结果。

(本文文字编辑莫妍雯。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《人类基因的私法保护困境与消解路径》