内容

给予子女财产约定指为保障子女利益或避免争议,父母双方在离婚协议中约定将大额夫妻共同财产转移给子女。该约定的性质应为利他合同。子女的非直接抚养方约定以转移财产的方式履行抚养费债务,不属于给予子女财产约定。

(一)给予子女财产约定的性质

就给予子女财产约定的性质,学说和司法实践有“离婚财产清算协议组成部分说”和“特殊赠予说”两种观点。但前者仅能排除任意撤销权,并未揭示约定性质;后者讲子女视为合同当事人,不仅在实践中非常罕见,也无法适用于具有完全行为能力的子女。《民法典婚姻家庭编解释(二)》则采取“利他合同说”,这既尊重父母双方私法自治,亦能维持合同相对性,应予认可。

(二)给予子女财产约定的范围

若离婚协议约定非直接抚养方通过将财产转移给子女的方式履行抚养费给付义务,该约定本质上属于抚养费约定而非给予子女财产约定。其法理基础在于,父母的法定抚养义务不因离婚而免除,且抚养费债务属于连带债务,此类约定实质是父母作为连带债务人对内部抚养费分担方式的合意。此类抚养费约定可被认定为真正利他合同,子女可适用《民法典婚姻家庭编解释(二)》第17条请求非直接抚养方给付抚养费,享受相较于父母给予财产约定更全面的权益保障。

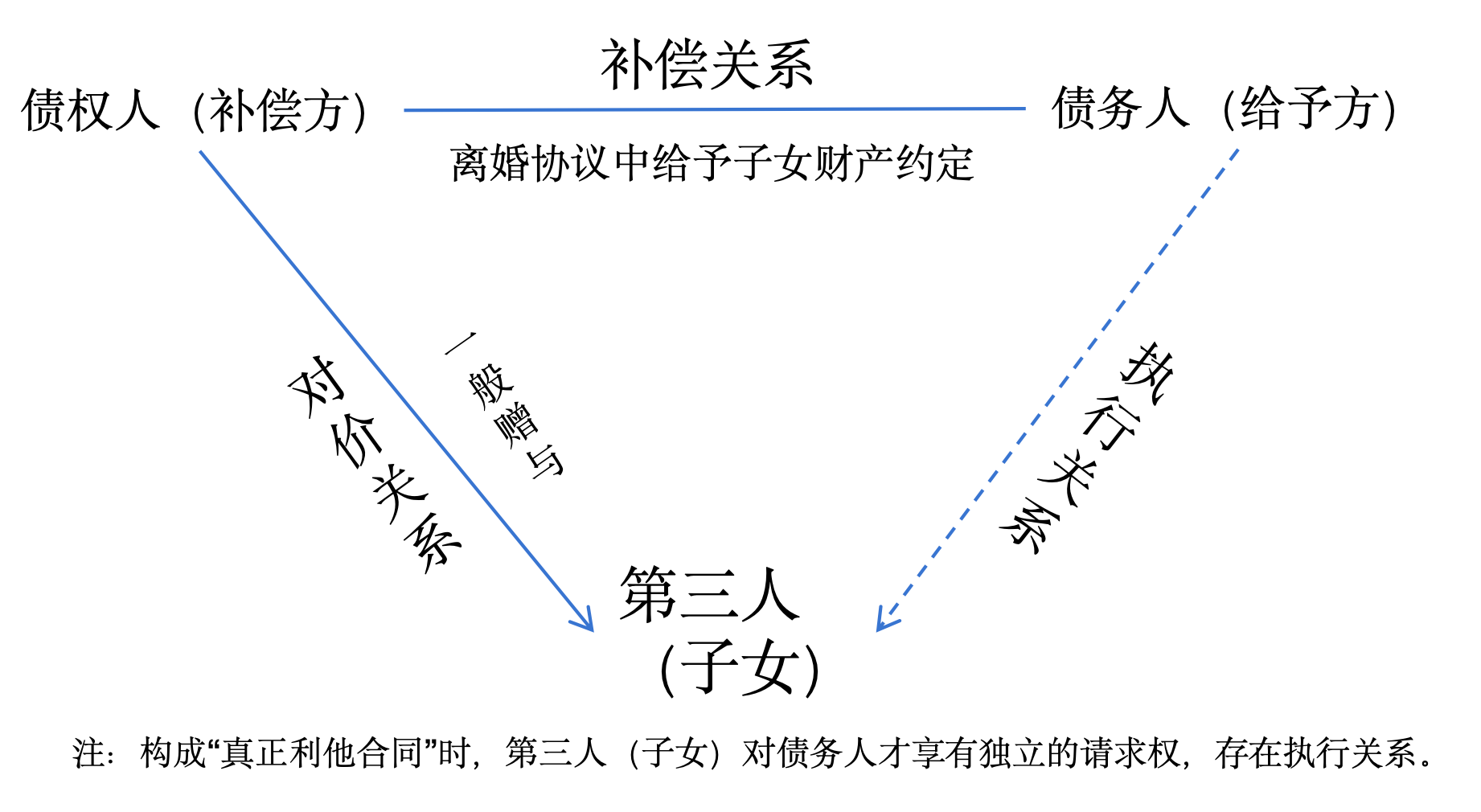

在利他合同框架下,父母给予子女财产约定涉及补偿关系、对价关系和执行关系,对价关系的效力将影响子女能否保有父母依据补偿关系给予的财产。

父母给予子女财产约定,实际上构成利他合同的补偿关系,其对价关系属于一般赠与。依据实际情况,既可能是父母一方对子女的赠与,也可能是父母双方分别对子女赠与。基于一般赠与的性质,子女在发生履行障碍时难以通过对价关系获得有效救济。

(一)对价关系的性质:一般赠予

首先,就对价关系是否构成赠与,存在“赠与”或是“无名给予”两种解释路径。《民法典婚姻家庭编解释(二)》将夫妻间房产给予约定界定为“无名给予”,给予子女财产约定用了同样的表述。但是,“无名给予”不创设合同履行请求权,通常以维持婚姻关系为目的,且给予方具有分享给予财产价值收益的期待。父母子女关系则不因离婚而改变,父母也无法或无须通过无名给予分享财产利益。综上,解释为“无名给予”并不合适。

其次,父母对子女赠与的对价关系应被定性为一般赠与,而非附条件赠与、目的赠与或具有道德义务性质的赠与。首先,父母对子女的赠与合同不以离婚协议为生效条件,故不构成附条件赠与。其次,离婚系父母自身目的,子女无需为实现此目的积极作为,因而不符合目的赠与的特征。第三,该约定亦非道德义务性质赠与:其一,婚姻法领域财产约定的拘束力普遍较弱,与道德义务赠与的强制履行特征不符;其二,若认定为道德义务性质赠与,将赋予其不可撤销的效力,与《民法典婚姻家庭编解释(二)》允许父母合意撤销约定以维护财产安排自主权的规范目的相冲突;其三,将大额财产给予子女通常超出法定抚养义务,并非社会公认的道德义务。综上,对价关系应定性为一般赠与,可适用任意撤销权、穷困抗辩权及法定撤销权等规则。

(二)对价关系的当事人:父母一方与子女

《民法典婚姻家庭编解释(二)》混淆了利他合同中的补偿关系与对价关系,补偿关系中的债务人(给付方)不能同时是对价关系的当事人。实践中,根据父母双方负担财产给予义务的情况,该对价关系可能是父母一方对子女的赠与,也可能是父母双方分别对子女的赠与。

(三)对价关系的特殊性:无法为子女提供有效救济

父母给予子女财产约定构成特殊的利他合同关系,子女在发生履行障碍时,难以通过对价关系获得有效救济。首先,父母子女间的对价关系为一般赠与,若负责履行补偿关系义务的父母一方未能履行,实践中难以认定其具有故意或重大过失,继而子女无法基于对价关系追究其违约责任。若父母双方分别对子女进行赠与,父母可能合意解除原财产给予约定或行使任意撤销权,导致子女无法主张权利。其次,因为我国缺乏有效的监护监督机制,子女不具有完全民事行为能力的情况下,若父母双方共同侵害子女利益,子女难以获得救济。

鉴于子女对父母的请求权难以通过对价关系实现,应从补偿关系和执行关系入手保护子女利益,探讨父母一方能否援引其与另一方在补偿关系中的抗辩事由来对抗子女的独立请求权。

给予子女财产约定对子女的效力主要涉及子女能否基于补偿关系获得独立请求权,以及给予方对补偿方的抗辩能否对抗子女。

若父母给予子女财产约定为不真正利他合同,当给予方不履行时,唯有补偿方有权请求其向子女履行或主张违约责任,无须考虑给予方对子女的抗辩;若父母约定为真正利他合同,则原则上子女取得对给予方的履行请求权,给予方有权援引在补偿关系中产生的抗辩事由对抗子女的请求。具体抗辩事由包括补偿关系的撤销、单方解除、合意解除和履行抗辩权,将于下文分别分析。

(一)给予子女财产约定的撤销

补偿关系的当事人可以基于意思表示瑕疵撤销补偿关系,无须第三人同意,撤销后给予方可拒绝将财产转移给子女。

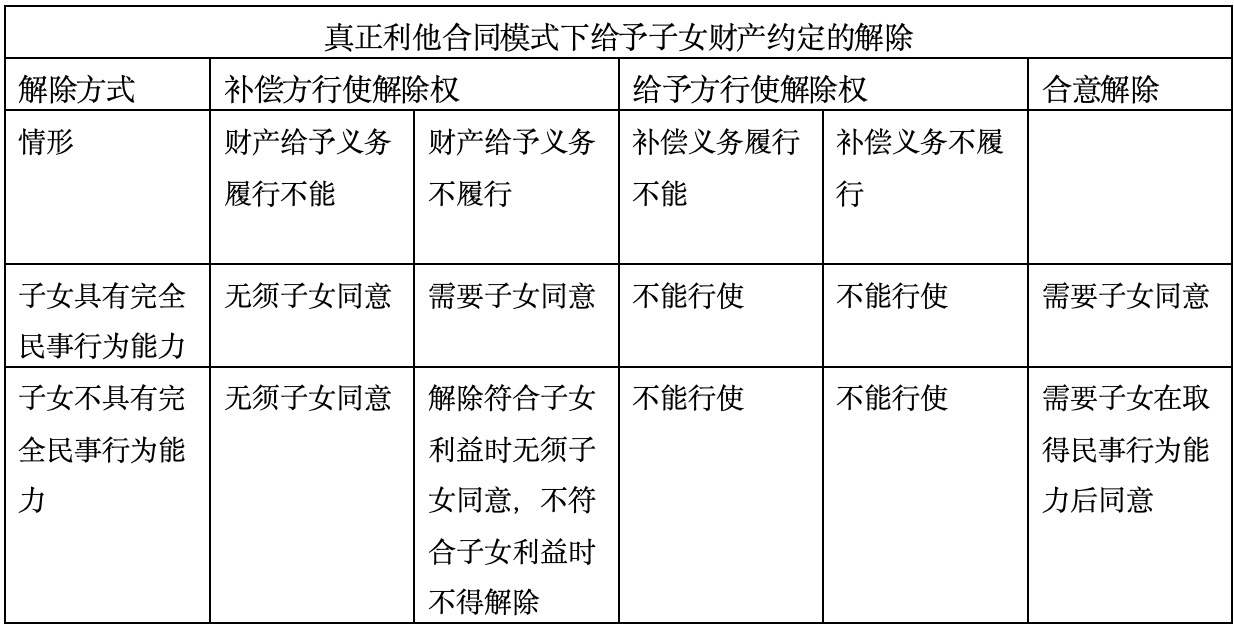

(二)给予子女财产约定的单方解除

为保护子女利益,补偿方行使单方解除权受到限制。当子女具备完全民事行为能力时,鉴于解除给予子女财产约定将导致子女难以通过对价关系获得救济,补偿方行使单方解除权须经子女同意。当子女无完全民事行为能力时,需比较维持约定与解除约定对子女利益的优劣。若后者对子女更有利,补偿方可自行解除;若前者更有利,则解除须经子女同意。但此时子女欠缺民事行为能力,无法有效同意,补偿方以法定代理人身份代为同意的行为构成效力待定的自己代理,须待子女取得完全行为能力后追认,实质上形成解除权冻结状态。至于给予子女财产约定被解除后法律效果,补偿方可请求给予方向子女承担替代给付的损害赔偿,赔偿范围相当于财产给予义务的市场价值。

同样地,给予方的解除权也应受到限制。鉴于子女难以获得救济而给予方更有能力向补偿方主张权利,若补偿义务履行不能或不履行时,给予方不得解除合同,而应继续向子女履行财产给付义务,再要求补偿方承担违约责任或替代给付的损害赔偿。

(三)给予子女财产约定的合意解除

在区分对价关系的补偿关系的基础上,父母合意撤销给予子女财产约定本质上是合意解除赠与合同。

若给予子女财产约定构成真正利他合同,为保护子女利益,父母合意解除必须征得子女本人同意方能生效。此时,若子女并非完全民事行为能力人,合意解除的效力将处于待定状态,需待其取得完全民事行为能力后予以追认。

反之,若约定仅构成不真正利他合同,则父母双方可依据《民法典婚姻家庭编解释(二)》自行合意解除,无须子女同意。但是,补偿方需另行行使任意撤销权,消灭作为对价关系的赠与合同。

(四)给予子女财产约定的抗辩权

首先,父母享有的同时履行抗辩权对抗子女,以抗辩事由与财产给付义务之间存在对价关系为前提。例如,给付方主张补偿方未支付抚养费,因抚养费义务与财产给付义务分属不同法律关系,不构成对价关系,因此不能以此对抗子女的请求权。

其次,即便存在具有对价关系的抗辩,为保护子女利益,法律亦严格限制抗辩权对抗子女,具体行使规则因父母双方义务配置的不同而有所差异:仅一方负有给付义务时,给予方不得以对补偿方的抗辩权对抗子女,但补偿方可行使抗辩权督促给予方履行。双方均负给付义务时,任何一方均不得向子女主张同时履行抗辩权。对于无民事行为能力子女,非直接抚养方不得以直接抚养方未履行为由对抗子女,但可将对方诉至法院要求履行。

第一,给予子女财产约定属于利他合同中的补偿关系,不包括非直接抚养方以转移财产方式履行抚养债务的情形,后者系抚养费约定。

第二,在利他合同视角下,给予子女财产约定的对价关系应属一般赠与。在父母一方依据补偿关系负有财产给予义务时,另一方和子女之间成立赠与合同;在父母双方均依据补偿关系负有财产给予义务时,父母双方各自与子女成立赠与合同。实践中,子女难以依据赠与合同获得救济,故应当在补偿关系和执行关系中强化子女的法律地位。

第三,在子女享有独立请求权时,若财产给予义务出现履行障碍但未发生履行不能,作为补偿关系的债权人,父母一方就给予子女财产约定行使解除权时受到限制:子女具有完全民事行为能力的,父母一方行使解除权须取得子女同意;子女不具有完全民事行为能力的,仅当解除约定比维持约定对子女更为有利时,父母一方可以行使解除权。在给予子女财产约定被解除后,子女对给予方享有替代给付的损害赔偿请求权。给予方原则上不得解除给予子女财产约定。此外,若子女享有独立请求权,父母双方合意解除给予子女财产约定的,须取得子女同意。

第四,在子女享有独立请求权时,如果仅有父母一方负担财产给予义务,给予方不得以补偿关系所生的同时履行抗辩权对抗子女,以确保子女能够获得给付;另一方可以对给予方行使同时履行抗辩权,以督促给予方向子女履行。

(本文文字编辑施苏青。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)