内容

(一)依法裁判的要求

法院是国家审判机关,审判案件时应当“以事实为根据,以法律为准绳”(《人民法院组织法》第6条)。在典型情形下,法官以客观的方式,寻找到可以适用于个案的法律规范。即便法官个人并不赞同该法律规范的合理性,仍然必须以其作为裁判案件的依据。法官亦不得以社会效果的考量,排除法律规范的适用。

法官受法律的拘束,是法治原则的基本要求。法官必须检索到有拘束力的全部法律资料(本文称为“法源性资料”),以发现可适用的法律规范。在中国,首要的法源是法律和其他规范性法律文件(制定法)。最高人民法院的司法解释也可以归属于此类。在民法领域,除了制定法,习惯法也是法律渊源(《民法总则》第10条)。此外,团体的自治法(章程等)、合同,在理论上也可以被认为具有民法法源的性质。国际条约、依照冲突法规则而应适用的外国法,也属于法源。

(二)裁判理由及其与法源的关系

法院在个案中作出具体裁判,应当具备三段论的逻辑形式。作出特定裁判结果的“依据”或者“理由”,是一个有具体内容的规范,它构成法律适用三段论中的大前提。依法裁判的要求意味着,这一规范的性质是“法律规范”。本文将这个有具体内容的、法官可以据以决定个案裁判结果的法律规范,称为裁判的“直接理由”。

法官需要说明:为什么法律规范是这一内容,而非其他内容,本文称为“间接理由”。间接理由可以分为两类:(1)形式性间接理由,即法官找到了某些在案件裁判之前客观存在的资料,其中记录了某个具体内容的规范,并且由于该资料的形式性特征,法官应受其拘束。(2)实质性间接理由。法源性资料没有提供内容清晰的法律规范,但该内容是裁判案件之所必需,或者提供了清晰法律规范的资料属于弱拘束力的法源(可被废止的法源),并且法官决定废止它。实质性理由的阐述,实际就是运用法律解释与补充方法的过程。

法官为了裁判案件而试图获取应予适用的法律规范时,会遇到两类疑难:

(一)法源性资料提供的法律规范不清晰

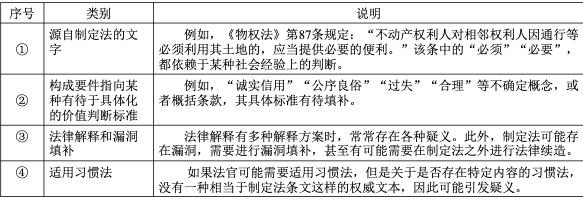

对于裁判某案件所需要回答的法律问题,如果法源性资料无法提供清晰的解答,即可认为构成疑难案件。作为最重要的法源,制定法的适用会发生以下几种疑义:

如果法源性资料不能提供清晰的法律规范,法官就不得不自己独立作出关于法律规范的具体内容的决定。本文所称的法律规范的内容“清晰”是指:它与解决个案争议有关的内容“不可能更清晰”。在解释制定法时,或者基于社会经验或者价值判断而确定法律上的评价标准时,即便学说、判例已经尽到最大努力进行具体化、类型化,一定程度的模糊性也是无法完全消除的。由于此类案件的“疑难”并非关于法律规范之内容的疑问,它们不属于本文所定义的“疑难案件”。

(二)法源性资料提供的法律规范清晰,但与法官的实质性判断不一致

法官如果通过检索制定法等法源性资料,获得了清晰的法律规范,法官可以不对该规范内容的合理性进行实质思考,而直接予以适用。但是,法官也可以在提供该规范的法源的拘束力可以被废止时,通过实质性论证而背离它。法官可以基于其“自主”决定,把某个法律问题从“简单”变成了“疑难”。

制定法没有任何可能适用的规定是一种特殊情形,值得讨论。此时有几种可能的法律状况:(1)此类案型之下,原告所主张的法律规范不存在,因而不应发生任何法律效果。也就是,这里不存在法律漏洞。(2)制定法对于此类案型的“沉默”,在解释上不应认为不存在任何规范,而是制定法有漏洞,但是可能有习惯法存在,或者,可以通过法律漏洞补充(包括制定法外的法律续造)来确立一个规范。

(一)判例、学说(通说)的拘束力

关于判例、学说对法官裁判案件之意义,相当普遍的见解是,判例、学说不具有规范拘束力,不符合“法源”的特征。此外,理论上一般认为判例具有“事实上的拘束力”,“事实上”具有法源的意义。

但是,要求法院原则上应当遵循判例、学说(通说)是合理的,理由在于:第一,经过众多的法官、学者探讨法律问题所得出的主流意见,通常来说比某一个法官因为面对一个新案件才开始的思考更为深入、可靠。第二,在判例、学说已经形成通说时,法律界以及社会公众有理由形成正当的信赖,这是法律安定性、确定性的重要体现。第三,它可以减轻法官的工作负担。法院受通说的拘束,因而无须对通说的合理性进行实质性论证,就如同适用制定法时可以不讨论其合理性。

(二)法源含义的再讨论

为了最终阐明判例、学说(通说)的地位,还是要回到法源的定义。显然,如果将法律渊源界定为法院必须遵循的、绝对不得违背的法律规范,那么判例与学说不属于法源。但是,“法源”的定义可以不必如此狭窄。雷磊教授提出的“法源分量”理论值得赞同。该理论认为,各类法源均有规范拘束力,但是规范拘束力的大小有别,或者说法源地位高低有别。其中一个方面是,司法裁判中运用实质理由偏离法源的难度有别,某些法源具有严格的拘束力,有的法源的拘束力则可以被废止。

将判例和学说列为弱拘束力的法源,不过是实质性论证义务分配的问题:是否采纳通说仍属于法官可以自由决定的范围;只不过,采纳通说时无须实质性论证,背离通说则需要实质性论证。

(三)判例、学说与法律解释和补充方法的关系

首先,假如存在某个可能适用于个案的制定法条文,但尚不存在任何相关的判例、学说,那么法院只能依职权进行制定法解释。如果法官认为制定法和习惯法可能存在漏洞,但是判例、学说并未讨论过就该事项是否存在漏洞以及应如何填补的问题,法官只能自行运用法律漏洞填补的方法。

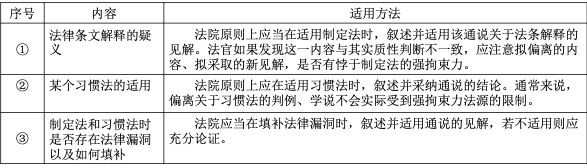

其次,如果在法院待处理的案件之前,就特定的法律问题已经存在了有关的判例、学说,并且形成了通说,那么它们对于法官的意义,取决于其具体内容:

(一)法学方法的运用

疑难案件是需要实质性运用法学方法(法教义学方法)的案件。法教义学的首要使命,就是解决法律疑难。如果既有的法源性资料不能提供清晰的法律规范,但是通过学术界、司法界的探讨,对这一法律问题已经形成通说,此后同一个法律问题便有了清晰的法律规范。这个案件就成了简单案件,除非法官将其作为第二类疑难案件来处理。

在法教义学方法的运用过程中,实用主义性质的社会效果考量,可以发挥重要的作用。法官在多种可能的法律解释方案之间进行选择时,除了考虑历史、体系等因素,还可以通过预测其对社会生活带来的不同影响来检验各个方案的合理性。社会科学本身不能提供价值判断,法官必须作出抉择,且法律原则(法的内部体系)对于这种抉择构成了拘束。

(二)“法感”与法源:谁先出场?

从实际的心理过程来看,法官是先根据“直觉”而形成结论然后找资料和论证,还是反过来呢?这是因人而异的,也取决于案件的特质。伦理性较强的案件,法官比较容易根据道德直觉而形成伦理层面的结论;伦理性较弱的案件,法官就未必会首先根据直觉而形成判断。如果需要适用的法律规范内容清晰,并且法官比较熟悉,那么法官回忆起法律规范并运用于案件事实的心理过程可以十分迅速,不见得会晚于“法感”的“到达”时间;如果法官对法律规范不熟悉,则更容易基于直觉而先形成某种关于裁判结果的初步认识。

在找法的不同阶段,“法感”可以发挥重要的作用:法感可以提示法官,法律解释的可能结论是什么;就法源性资料提供的规范,法感可以成为评价工作的起点,它促使法官深入思考法律的规范目的、重新思考已有的阶段性结论、提示某种思考方向等。

(本文文字编辑许伟伟。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在中国民商法律网微信公众号发布的文章,一律不得转载。)