内容

法源性质着眼于解决法官去哪里寻找法律决定之大前提的问题。在宽泛意义上,法源指在法律论证过程中所运用并最终对裁判结论起到支持和证立效果的所有理由。这些理由又被称为裁判依据,可分为实质理由与权威理由。“实质理由”通过自身内容来支持某个法律决定,“权威理由”对法律决定的支持在于遵循立法或司法程序等形式上的条件或标准。

法源分量系作为权威理由的法源之地位高低,取决于权威理由在法源谱系中的位置以及规范拘束力的大小,司法裁判中体现为法官依据某实质理由偏离该权威理由的难度。但裁判的实际操作是一个“找法”的过程,无论多个法源是否处于同一位阶,层次上较具体的规范在找法过程中恒优先于较抽象的规范。因此,在民法方法论意义上,所谓“无法律时,依习惯”这种法源条款中抽象表述和形式化的法源位阶,只是对不同权威理由的规范拘束力即法源分量的宏观排序,和司法实践中找法的方法无关。

(一)近代以来私法法源观念史

法源作为法的创制机制,关涉人类社会对于“法”本身的理解、发现与筛选,对于这一问题的不同见解也反映出不同法学流派的底色。近代以来,理性自然法学、历史法学、概念法学、利益法学、实证法学、评价法学、自由法学以及新自然法学,分别将理性、历史传统、概念体系、立法者意志、规范等级、判例以及道德评价等因素,作为权威理由与实质理由的法源,影响着人们对何为“法”的理解。

(二)私法法源的社会理论基础

传统理论中,私法秩序属于自生自发秩序,因此习惯传统在大规模法典化运动之前,扮演了重要的造法机制的角色。近代私法理论体系的飞速发展,使制定法拥有了前所未有的建构唯理主义的践行力。立法取代司法成为法律创制的权威中心,非制定法(习惯、判例)被降格为经由制定法获得法律效力的次等法源。在当代,高度理性化的立法进程被规范多元主义所替代。治理模式呈现出多层次与多中心,法典对法源的专属性控制已不再可能。当代各法源的竞争是实质性的,不仅在形式上集合了作为裁判依据的所有规范,更成为各规范间竞争与妥协的平台,为各种社会力量间博弈的正当化提供了法治框架。

(三)法源的开放及其与民法方法论的分工

一方面,法典时刻面临着因社会演进变革而滞后过时的风险,为了满足社会生活的需求,法源必须保持开放。另一方面,法官在个案中不得拒绝裁判,法律解释、漏洞填补、法律续造等法学方法的运用,皆以法源的开放为前提。

法源条款旨在维持民法体系的开放性,通过接纳习惯以及法理这些“未阐明的规则”,保留了自生自发秩序的进化空间和多元法律创制渠道。法源条款所不及的找法问题,则属于民法方法论的核心内容,以此协调了法源理论与民法方法论之间的分工。

(一)法源条款中“法律”的内涵

《民法总则》第10条中的“法律”为广义,指所有具有制度性权威的规范性文件。最高人民法院将“法律”分为规范法源与准规范法源两大谱系,前者作为裁判依据,后者仅作为裁判理由。法源条款中的“法律”具体包括:

图一 法源条款中的“法律”

(二)基本原则的法源地位与司法适用

法源性质上,基本原则作为法源具有权威理由与实质理由的双重特性。法源分量上,基本原则有很强的抽象性,在适用顺序上劣后于规则。

原则作为规范的一种,应隶属于《民法总则》第10条的“法律”这一范畴。通常在两种情况下适用原则:一为“开放漏洞”,在个案中穷尽了现有规则仍无规则可用时,可将基本原则具体化为裁判依据。二为“隐藏漏洞”,在个案中严格适用规则会导致严重不公,且完全与某原则的立场精神相违,此时法官可以优先适用原则,但需负相应证成义务,证明违反规则为正当。

无论是规则间的冲突,还是规则与原则的冲突,其实质皆为支撑各自规则的原则之间的冲突。原则之间也存在价值秩序,较高位阶的原则在原则冲突中应优先适用;如果冲突的原则之间并无固定的价值秩序,每一原则应向其他原则让步,直到两者都可得到最佳的实现,这一工作必须借助法益衡量。

(三)习惯的法源属性与现实境况

《民法总则》把习惯列为法律之后第二位阶的法源。习惯作为人们生活交往中实际遵守的行为规则,具体内容是预先明确的,为行为划定的界限是清晰的。如果某一习惯并不具备行为规则的属性,则不应将其纳入法源范畴。

在我国现行法范围内,除了《民法总则》第10条,共有24个条文提及习惯,包括民事习惯和商事习惯。习惯在我国司法审判中可以多种方式发挥作用,判例套用习惯法的身份,迂回获得渊源地位。进行民法典编纂,有必要将成为法律的文化习惯编入法典,寻求法律与习惯两种法源的互动与分工。

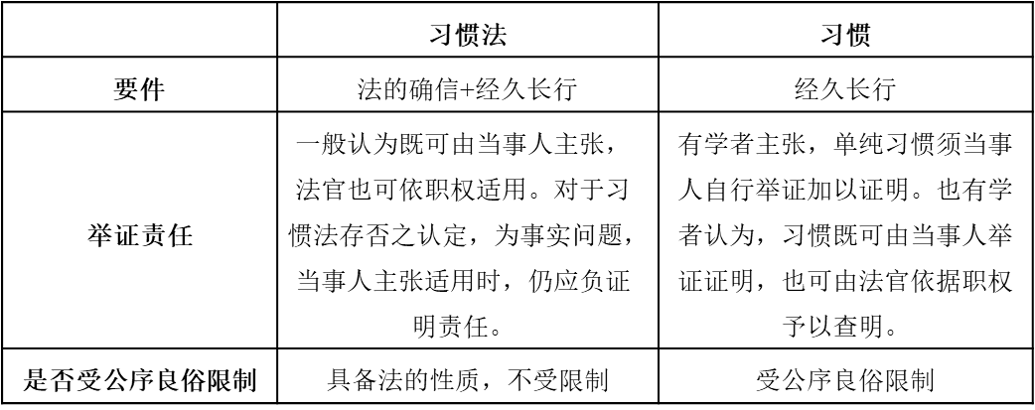

(四)习惯与习惯法

“习惯”指习惯法还是单纯的习惯,历来颇有争论。习惯法与习惯之间存在差别:

图二 习惯法与习惯的差别

从习惯到习惯法,是一个渐进流动的发展过程,应从法源分量而非法源性质的维度看待习惯与习惯法的程度差别。据此,《民法总则》第10条规定的是“习惯”,文义上已经提供了弹性解释的空间。依据该条拓展法源开放性的规范目的,不妨将第10条中的“习惯”解释为既包括习惯法也包括习惯,以便容纳自生自发秩序中更多“未阐明”的社会交往规则。

(五)习惯的司法适用

1.习惯不得违反强制性规范和公序良俗

习惯要成为裁判依据,须经合法性判断,即不得违反法律的强制性规定和公序良俗。为了维持法秩序的统一,习惯作为法源自然不得与强制性规范相矛盾。在法教义学层面,如果习惯违反强制性规定,说明法律对于该问题已有相应规定,“应当依照法律”处理民事纠纷。而公序良俗可被看作是全社会范围内所形成的普遍共识,是一种“习惯法”,权威等级与规范拘束力高于其他习惯。

2.习惯与任意性规范的法源顺位

任意性规范与习惯皆属于自生自发秩序下的正当行为规则,任意性规范是立法者对于民众交往习惯的概括总结,与习惯的区别仅仅在于,是否由立法者以成文方式写入法律。任意性规范在法律适用中优位于习惯,并非因为其效力高于习惯,而是因其确定性更优,符合法律安全的需求。因此,若对法律安全无所妨碍,习惯亦可优先得以适用,不应规定两种法源的绝对适用顺位。

但如果不是民事习惯而是商业习惯,还可确立商事习惯优先于任意性规范的效力规则。因为商事主体对自治有更高的要求,商事习惯便体现出商事主体在交易纠纷解决方面的自治性。

3.习惯与基本原则的法源顺位

原则针对具体规则的填补功能与控制功能,也应同样适用于习惯。据此,习惯与基本原则两种法源的适用方案如下:若个案中存在可适用的具体习惯,优先适用习惯;不存在具体规则和习惯的,经由基本原则的“填补功能”进行漏洞填补与法律续造;若适用习惯明显违反正义或原则精神,经由原则的“控制功能”排除具体习惯的适用,满足法体系内部的自洽。

《民法总则》第10条为我国民法典的法源条款,形式上确立了“法律—习惯”的二阶层法源体系,旨在维持法源与民法体系的开放性。法源条款中的“法律”分为规范法源与准规范法源两大谱系,二者法源分量有别,前者具有强规范拘束力,后者仅具有弱规范效力。法源条款中的“法律”还可区分为基本原则与具体规则两种类型。原则具有权威理由与实质理由的双重特性,在适用顺序上劣后于规则。习惯被《民法总则》确定为法源,意味着成为可作为裁判依据的权威理由。同时习惯因其内容成为裁判中可供论证的实质理由。《民法总则》第10条不妨弹性解释为既包括习惯法也包括习惯,以便容纳自生自发秩序中更多“未阐明”的社会交往规则。

(本文文字编辑肖婕。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)