内容

(一)法规政策始终坚持宅基地福利保障功能

农村宅基地所有权经历了从私人所有到集体所有的变迁,在使用权上由农户享有“无期限宅基地使用权+房屋所有权”。所有权与使用权的分离,实现了宅基地收归集体所有后对农户的居住保障。

法规政策对宅基地使用人进行的严格身份限定和宅基地无偿使用制度均体现了宅基地的福利保障性。宅基地“三权分置”改革仍以实现宅基地福利保障功能为根本宗旨,而不是要以实现宅基地财产价值为目的。

(二)增加农民财产性收入是放活宅基地“使用权”的政策红利而非目标

宅基地与集体经营性建设用地不同。允许集体经营性建设用地入市流转的改革,是为了破除城乡同地不同权,让农民集体能够获得用地入市后的增值收益。但宅基地改革即便适度放活使用,也要以农民居住保障为前提。

承包地与宅基地对农民的保障方式不同。承包地的产出为农民提供收入,农地“三权分置”下放活土地经营权就是为了增加农民财产性收入,无论自己经营还是流转他人经营,只要有收入就能实现对农民的保障功能。但宅基地只有通过自己利用才能实现居住保障。

(三)放活宅基地“使用权”是为了促进土地资源的有效利用

随着城镇化加剧,宅基地闲置现象凸显。放活宅基地使用就是为了在实现宅基地保障功能的前提下,盘活闲置宅基地,促进土地资源有效利用。

(一)宅基地改革试点探索存在不足

1.改革力度不同:困于政策突破之限

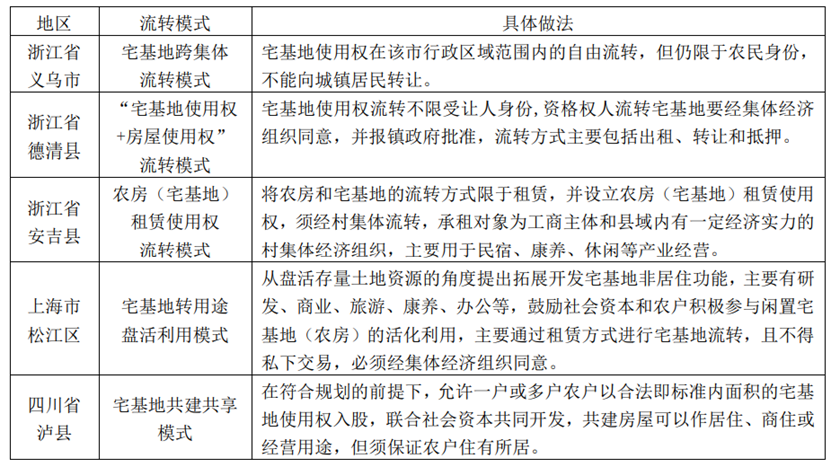

宅基地改革试点对“三权分置”探索中制度创新的突破程度差异较大。部分试点在宅基地使用权放活上仍以本集体经济组织内部流转为限。也有部分试点在放活使用上形成了各具特色的制度创新。(见下表1)要不要限定宅基地使用权受让人身份,是试点地区放活宅基地使用改革方案面对的首要问题,也是各试点改革程度差异的根本原因。没有法律禁止性规定的情况下,为探索新政策下宅基地利用新模式,对原有政策予以突破是先试先行改革的应有之义。

2.法权关系不清:困于法律实现之难

实践中对放活的宅基地使用权认识不一,但不外乎债权属性与物权属性之分歧。(见下表2)债权方案的困境在于20年期限限制以及地上建筑物所有权与土地租赁权之间的撕裂;物权方案的困境在于对宅基地“使用权”权利基础及与物权法定下用益物权之间关系的厘清。试点改革虽试图给出解决之道,但始终难以弥合政策之义与法律实现间的差距。

3.统筹考量不足:困于分块改革之策

农村土地改革试点工作之初,试点地区仅被允许单独进行宅基地改革、集体建设用地入市改革或征地改革,加上“三块地”功能定位和改革进度不同,很多试点在土地制度探索中没有统筹考量。

(二)既有农村土地改革成果难以借鉴

承包地和集体经营性建设用地的改革成果已经体现在了立法当中,但宅基地“三权分置”与使用权的放活都难以直接照搬承包地和集体经营性建设用地的思路。

首先,宅基地与承包地的区别在于用途差异。宅基地是用来建造住宅及其附属设施的,属于基本生活资料,更容易转为集体建设用地;而承包地是用来进行农业生产的,是生产资料,始终有经营属性。因为用途差异,两类土地的地上物权利也有不同。

其次,宅基地与集体经营性建设用地的区别在于功能差异。宅基地由集体分配给农户,实现对农民住有所居的保障。集体经营性建设用地具有经营属性,功能上主要为了实现集体和农民增收。因此,集体经营性建设用地在取得上没有身份限定,可以通过市场化手段配置。而宅基地的社会保障功能使得其使用权人限于本集体农户,成为自由流转的障碍。

(一)放活宅基地“使用权”应有之义

放活宅基地“使用权”,应当在农民居住保障性的宅基地权利之外构造一个“第三权”。该权利去身份、可流转,并具有一定期限,期限届满回到居住保障性宅基地权利人手中,确保农户的宅基地权利不丧失。

从用途来看,放活宅基地可分为继续作居住使用和改变为经营性用途两类。从放活方式来看,可分为农户经营性自用和向他人流转使用两类。《民法典》规定宅基地是用来建造住宅及其附属设施的土地,因此宅基地不作居住使用而转为商业等用途使用时应当转变为集体经营性建设用地。

(二)放活宅基地“使用权”实现路径

放活宅基地“使用权”需要先理清宅基地“三权分置”的权利结构。宅基地“三权分置”可以构造为土地所有权、宅基地使用权和宅基地利用权。宅基地使用权就是《民法典》规定的用益物权,依身份取得,是政策上宅基地资格权的法律表达。宅基地利用权是通过宅基地使用权人流转设定的,去身份,实现宅基地及其上房屋使用权的放活。

对于宅基地利用权的性质,应分为债权性利用权和物权性利用权。宅基地放活后仍作居住使用时,农户可以通过出租的方式流转宅基地利用权,形成债权性利用权;也可以转让或设定居住权的方式流转一定年限的宅基地利用权,形成物权性利用权。宅基地放活后作商业等经营性使用时,应当将宅基地在一定期限内转为经营性建设用地,通过转权流转实现对宅基地的放活。宅基地放活后作经营性自用时,农户自住和经营难以区分,不宜再设置复杂权利或转为经营性建设用地,但应当经集体同意,并由集体分得相应收益。放活宅基地使用的途径都不应当再限定转入方的身份,但宅基地放活应设定合理期限。

放活宅基地使用具体分为两条路径:一是原用途下构造宅基地利用权并放开其流转;二是转用途下按集体经营性建设用地规则进行流转。

(一)宅基地利用权之构造及其流转制度

1.宅基地利用权之构造

宅基地利用权是宅基地上分置出的第三权,体现宅基地财产属性,可以脱离身份进行流转:宅基地利用权的主体不受身份限制,宅基地利用权的客体是用途受限且有一定期限的权利。

2.宅基地利用权之流转

农户可以自主决定依法采取出租、转让或其他方式向他人流转宅基地利用权。首先,宅基地使用权人即农户可以自主决定采取什么样的方式流转宅基地利用权,不需要集体的同意或向集体备案。其次,宅基地利用权人可以再流转利用权,再流转是否需经出租人同意由宅基地利用权取得方式为出租或转让决定。但通过居住权设定的宅基地利用权因居住权不得转让而不能再流转。再次,宅基地利用权的转让宜采登记生效主义且注明用途限制。在宅基地利用权登记中应当载明土地用途为供生活居住使用。最后,宅基地利用权流转期满后农户收回土地及地上建筑物。宅基地利用权期限届满,农户成员全部死亡或迁出导致农户消灭的,由宅基地所有权人收回宅基地及地上物。

(二)宅基地转权流转制度构建

宅基地转权流转制度是改变宅基地用途作商业等经营性使用时,将宅基地在一定期限内转为经营性建设用地,按照集体经营性建设用地相关规则进行流转以实现放活宅基地使用的制度。

1.宅基地转权流转之客体

宅基地转用途流转时,应先将流转期限内的土地转为集体经营性建设用地,再进行流转。因此宅基地转权流转的客体实际上是一定期限的集体经营性建设用地使用权,但其来源于宅基地使用权,且期满后也应当回归为宅基地使用权,农户并不丧失这块土地。

2.宅基地转权流转之主体

按照集体经营性建设用地入市规则,集体经营性建设用地的转出主体是集体,转入主体不受身份限制,可称为社会主体。宅基地转权流转实际上是先将一定年限的宅基地使用权退回给集体,由集体将该段期限的宅基地使用权转变为集体经营性建设用地使用权,再流转给社会主体。

3.宅基地转权流转之程序

首先,农户与社会主体协商宅基地的经营性用途流转,包括流转方式、期限、价格等内容,协商一致后报集体转权并批准。集体批准的,集体、农户和社会主体共同签订宅基地转权流转协议,由农户将土地交付社会主体使用,并办理过户登记。社会主体获得集体经营性建设用地使用权,采登记生效模式。社会主体可自主再流转取得的集体建设用地使用权,无需经农户和集体同意。

流转期限届满,由集体收回社会主体的建设用地使用权,再将该权利转为宅基地使用权返还给农户。期限届满后地上建筑物处置的规则同宅基地利用权的到期收回。

4.宅基地转权流转之利益分配

宅基地转权流转收益包含地上建筑物价值和土地价值两部分。就地上建筑物价值,农户作为房屋所有权人应单独享有该部分收益。就土地价值部分,集体应分享部分收益,原因有二:一是宅基地改为经营性用地势必给集体增加公共管理成本;二是集体也为宅基地作经营性用途所带来的土地增值作出了地租贡献。宅基地转权流转后的权利人再流转土地的,集体不宜再分享收益。

放活宅基地“使用权”要在保障农民不失地的前提下有效利用土地,避免闲置浪费。放活宅基地“使用权”从狭义上来讲就是指如何在生活居住用途情形下构造出宅基地利用权,去身份化地流转出去以实现其财产功能;从广义上讲还包括改变用途为经营性使用情形下宅基地的转权流转。

(本文文字编辑王常阳。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)